|

「気候変動」ではなく「気候危機」 |

|

前衆議院議員 関 健一郎 |

|

世界史に記録されるであろう新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかからない中、令和2年7月豪雨では、青森県から鹿児島県まで34府県と幅広い地域でで被害が発生し、九州地方では球磨川が、東北地方では最上川が氾濫し、これまでに16963棟の住宅が被害にあい、82人の命が奪われました。

「記録的」豪雨が、毎年のように記録され、被害も激甚化しています。 ここで一旦、ご自身に問いかけてみてください。

かつて、真夏はこれほど暑かったでしょうか? かつて、これだけ頻繁に激しい雨が降ったでしょうか? 最近、世界中で洪水が頻発し、被害が深刻化しているニュース、見ませんか? 最近、世界中で山火事が頻発し、コアラなど野生動物が被害にあうニュースを見ませんか?

この災害の激甚化は、地球温暖化と密接に関連しています。そして、それと同じくらい重要なことは、因果関係がないという主張があったとしても、密接に関連していることを前提に、世界の経済がすでに動き始めていることです。もはや、「気候変動」ではなく「気候危機」なのです。

本稿では、

について議論を進めていく。 |

|

人類の活動は災害の激甚化が起きる可能性を高めている |

|

人類は、これまでにも多くの自然災害に直面し、数えきれない命を奪われてきました。私たちが地球に住む限り、自然災害と付き合っていかなければなりません。その一方でここ数年、世界各地で異常気象が観測され、人類の生活や地球環境への影響が深刻化しています。これらは、人間の活動により排出される温室効果ガスを原因とした地球温暖化との関連が指摘されていますが、果たして、地球温暖化と災害の激甚化に因果関係はあるのでしょうか。

人間の活動による温室効果ガスは、地球温暖化を加速させ、気象を極端化させ、災害を激甚化させているのか?世界的に見ても、自然災害がこれほど多様で、その頻度が高い国は少ないといわれる、日本を具体例としてこの疑問について考察をしていきます。日本は、ユーラシア大陸の東に位置することから、梅雨に伴う大雨、台風、低気圧、大雪など「気象災害」のきわめて多い国です。この日本の「気象災害」が、今後どう変化していくと想定されているかを考察していきます。

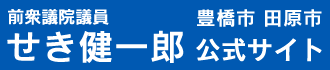

まずは、年間の平均の気温の変化です。気象庁によりますと、統計を取り始めた1898年から2019年までの気温について、基準となるある30年の平均値からの偏差は2019年が+0.92℃で、1898年の統計開始以降、もっとも高い値となりました。日本の年平均気温は、様々な変動を繰り返しながら上昇していて、長期的には100年あたり1.24℃の割合で上昇しています。特に1990年代以降、高温となる年が頻出しています。

これに合わせて、日本の1日当たりの降水量が200mm以上の大雨の年間発生日数は増えていて、統計を開始した1901年からの30年間と去年までの30年間で比較すると1点7倍で、大雨の頻度は強度とともに増加しています。今後の見通しについては、国土交通省の試算によりますと、平均気温が2度上昇した場合、降雨量は1点5倍に、洪水の頻度はおよそ2倍になるとされています。

人間の活動による温室効果ガスが地球温暖化を加速させ、気象を極端化させ、自然災害を激甚化させているか?気象の極端化は、複数の要因から起こりますから、この質問への答えは「激甚化の可能性を大きくしている可能性が高い」とまでは、言えます。

もっとも大切なことは、世界の政治と経済が、温室効果ガスの削減が気候危機に効果があるという前提で走り出しているという事実です。仮に因果関係がなかったとしても、温室効果ガスを削減する取り組みに各国政府が政策的インセンティブを働かせ、機関投資家が、温室効果ガスを出し続ける企業への投資を拒否するなどの動きを見せていることからも、この流れには好むと好まざるにかかわらず、国家も企業も、乗るしかないということです。 |

出典:気象庁=日本の年平均気温

|

|

日本は世界で5番目の温室効果ガス排出国 |

|

国連などの国際会議や、国際的な環境NGO問題に関心の高い人々の間では「日本は気候危機への対応が深刻に遅れている」と必ず指摘されています。私も海外のジャーナリストや政治家と話したときに直接指摘されてしまいます。

正直、私は日本について、オイルショックを乗り越えるために、企業や自動車メーカーは血のにじむ努力をしてエネルギー効率を高めることに成功し、その結果、世界最先端の環境先進国に躍り出たとイメージしていましたし、それを信じたいという思いもありました。しかし、世界で3番目に豊かな国である日本は、温室効果ガスの排出削減に消極的であるという客観的な事実が浮き彫りになってきました。

まず国際社会での日本の大まかな立ち位置を整理しておきますと名目GDPではアメリカ、中国に次いで世界第3位。これは、経済成長を実現していく中で長年にわたって温室効果ガスを排出し、吸収源である森林を破壊していることから、国際社会が求めてくる貢献度も大きいという意味です。そして2017年の温室効果ガスの排出量は、中国、アメリカ、インド、ロシアに次いで世界で5番目。全体の3点4%を占めています。

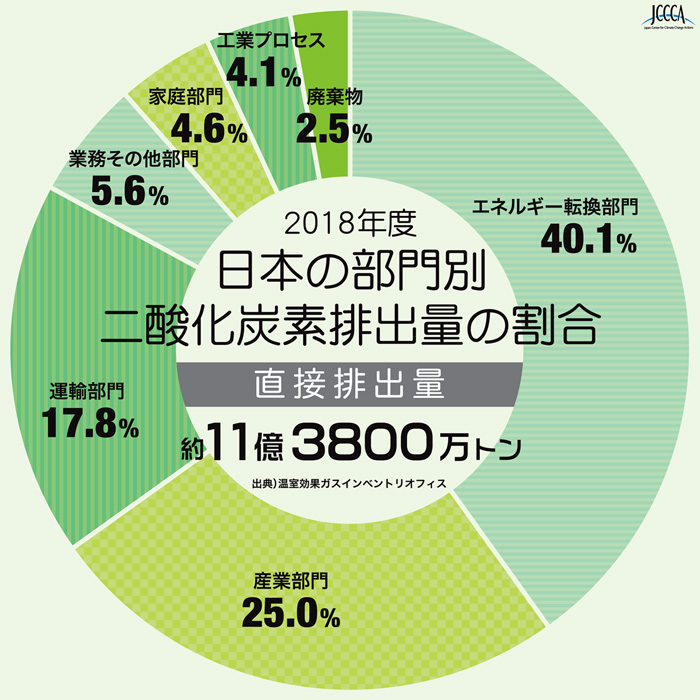

温室効果ガスの削減の取り組みについて考察を進めるにあたり、温室効果ガスとは、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、フロンなどがあげられますが、75%を占めるのが二酸化炭素です。従って二酸化炭素の排出量の削減に絞って議論していきます。

下の図は、日本の二酸化炭素の部門別の直接排出量です。40パーセントがエネルギー転換部門です。この部門は、ほとんどを発電が占めますので、まずは発電の分野で発生させる二酸化炭素をいかに削減するかが大きなポイントとなるわけです。それでは、日本の発電部門における温室効果ガスの削減について詳しく述べていきます。

|

|

③過去の感染症から見えてくる課題 |

|

ペスト、スペイン風邪などの新型インフルエンザを分析すると、いくつかの共通点を見出すことができます。この章では、新型コロナウイルスと向き合うために有効なヒントとなるであろう共通点を列挙し、次の章で共通点から見出すことができる提案を行います。

何よりも第一に、日本で起きたパンデミックは、ウイルスはすべて海外から持ち込まれています。よって、迅速な水際対策が何より大切です。ペストは、海洋貿易のルート通りにヨーロッパへ感染が拡大し、日本には神戸港の船倉ネズミから日本に入りました。スペイン風邪は第一次世界大戦に伴い、船舶による兵隊の動きに合わせて感染が世界に拡大しています。江戸時代のインフルエンザについても、唯一の海外との交流がある長崎の出島から中国地方、上方、そして関東から奥羽へと感染が拡大しています。

そして第二に、感染の拡大は、第二波、第三波が起こる可能性があるということです。一般的には、感染者が増えれば、免疫を確保する人間が増え、感染の爆発は防がれ、収束していくというパターンが多いのですが、スペイン風邪は、第二波のほうが感染者数は少なかったものの、致死率が高いものでした。第一波が終わったから同じように対策をすればよいというわけではありません。第二波が来る前に、感染症対策、そして経済対策について準備しておかなければなりません。

第三には、感染の急激な拡大に伴って、どのパンデミックでもマスクなどの医療物資が不足していたことです。マスク、消毒用のアルコール、防護服などが不足している現在の新型コロナウイルス禍の状況を考えると、生産する場所や体制について考えておかなければなりません。そして治療薬、ワクチン、PCR、抗原、抗体検査について体制を整えておかなければなりません。スペイン風邪が日本で感染が拡大した際には、治療費を支払えない貧困層に対して、治療券の交付や無料診療所の設置などを行いました。国内でもすべての人が治療を受けられる環境を整え、感染が爆発した際の想定もしておかなければなりません。 |

|

|

日本は、石炭火力は、これからも主力電源 |

|

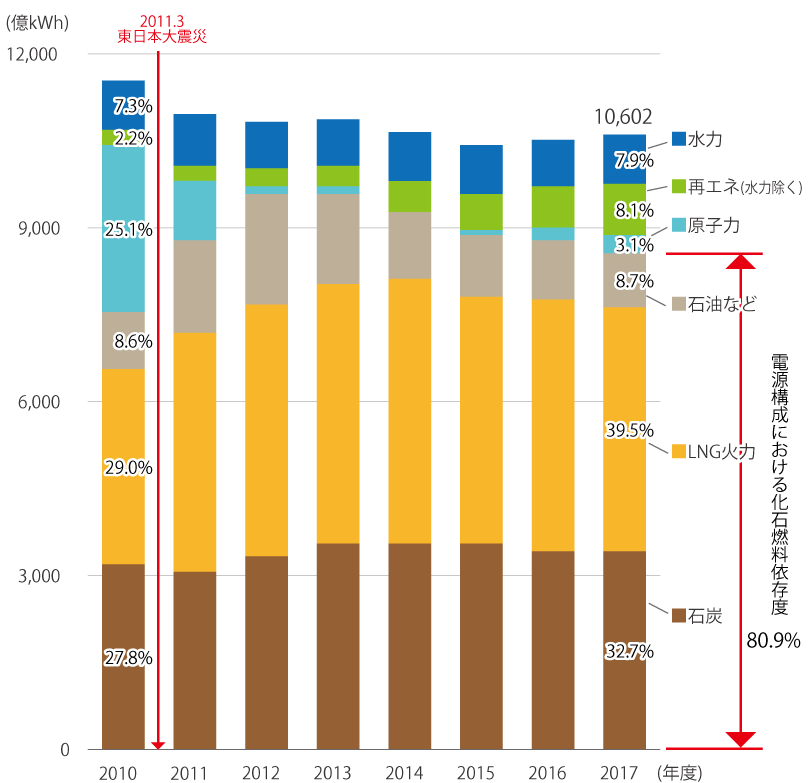

日本の電源構成を見てみますと、天然ガスが38点3%、石炭が31点6%、石油等が7% 原子力が6点2%、再生可能エネルギーが16点9%となっています。 |

出典:資源エネルギー庁 総合エネルギー統計

|

|

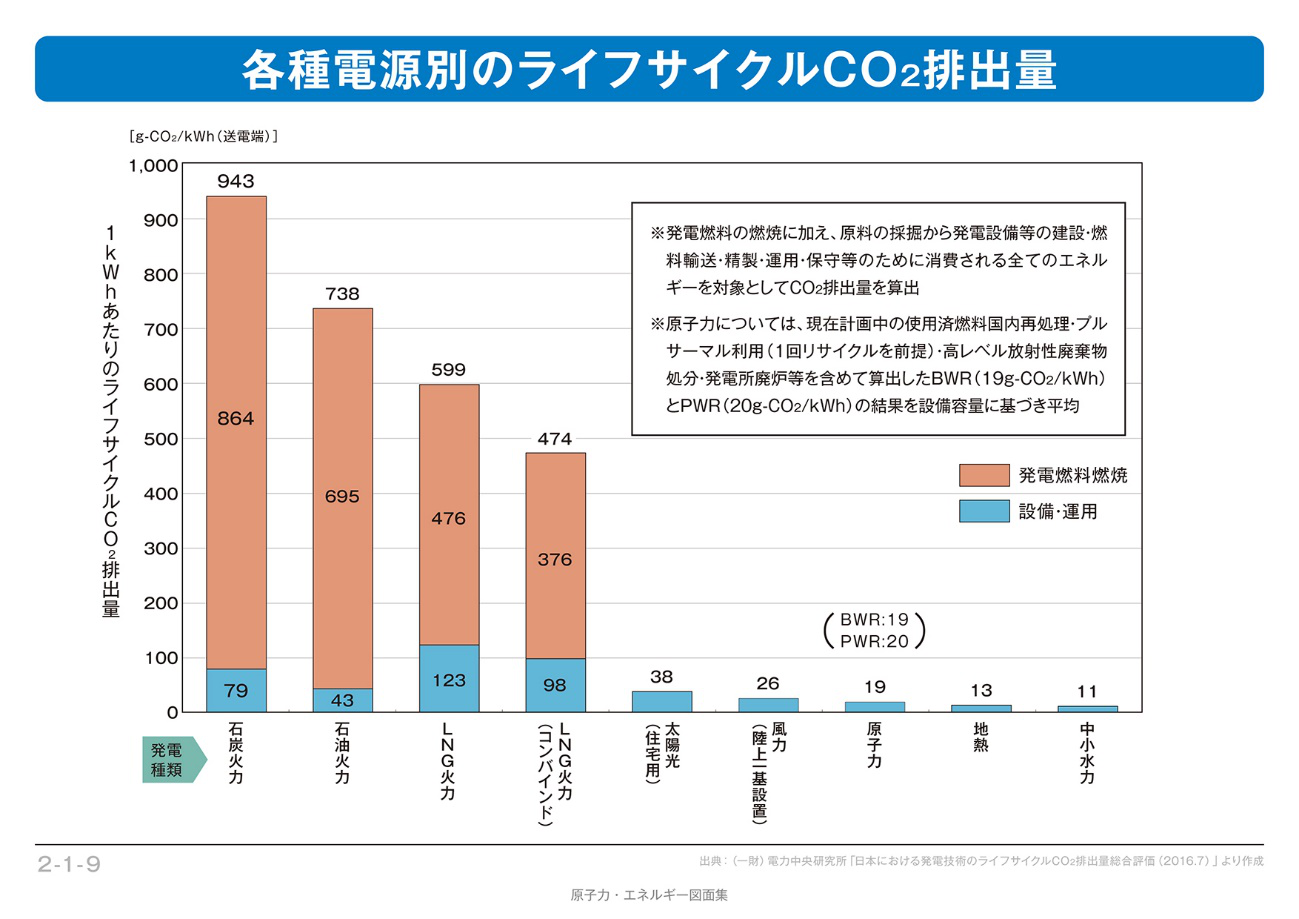

それでは、1キロワット発電するのに排出する温室効果ガスの量について比較します。 この二つの図から導き出される簡単な結論は「石炭、石油、LNG」発電を、いかに二酸化炭素の排出量の少ない再生可能エネルギーへと転換していくかがポイントになります。

そして日本の今後のエネルギー政策の大きな方向性を定める「エネルギー基本計画」によりますと、2030年に目指す電源構成は石炭が26%、石油が3%、LNGが27%となっています。石炭火力を引き続き主要な電源として位置付けています。日本政府や発電事業者は「エコな石炭火力」に代替されていくので、環境への負荷は軽減されると主張していますが、この主張は、まったく国際社会では受け入れられていませんが、それは後述します。 |

出典:日本原子力文化財団

|

|

パリ協定がけん引する温室効果ガスゼロへの道のり |

|

OECD加盟国、先進国といわれる国々の石炭火力の位置づけについてご紹介します。

◆全廃完了 ・オーストリア ・ベルギー ・スウェーデン ◆近年の利用実績なしもしくはほとんどなし ・アイスランド ・ラトビア ・リトアニア ・ルクセンブルグ ・スイス ・ノルウェー ◆全廃計画が確定 ・デンマーク ・フィンランド ・フランス ・ドイツ ・ギリシャ ・ハンガリー ・アイルランド ・イスラエル ・イタリア ・オランダ ・ポルトガル ・スロバキア ・イギリス ・カナダ ・チリ ◆全廃計画を検討中 ・チェコ ・スペイン

◆全廃計画なし

・エストニア ・ポーランド ・スロベニア ・トルコ ・コロンビア ・メキシコ ・アメリカ ・オーストラリア ・日本 ・韓国 ・ニュージーランド

全廃の計画がなかったのは、アメリカ、オーストラリア、日本など11か国。欧州を中心とした先進各国がなぜ石炭火力を廃止しようとしているのか。大きな流れを説明します。温室効果ガスの削減の方向性を創り出し、現在、国際社会が共通の目標としているのが2015年に採択された「パリ協定」です。日本も採択しています。

パリ協定とは、温室効果ガス削減に関する国際的取り決めを話し合う「国連気候変動枠組条約締約国会議(通称COP)」で合意されました。2020年以降の気候変動問題に関する、国際的な枠組みです。1997年に定められた「京都議定書」を覚えておられる方も多いと思いますが、パリ協定はこの京都議定書の後継となるものです。

パリ協定は、途上国を含めたすべての締結国に排出削減の努力を求めていることや、締結国だけで、世界の温室効果ガス排出量の約86%、159か国・地域をカバーするものとなっていることで(2017年8月時点)次の世界共通の長期目標を掲げています。

▼世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする ▼できるかぎり早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウトし、21世紀後半には、温室効果ガス排出量と(森林などによる)吸収量のバランスをとる。 この長期的な目標を実現するために、各国政府は、二酸化炭素の排出量の最も大きい石炭火力の廃止や削減、そして再生可能エネルギーへの転換に踏み出しているのです。 |

|

なぜ日本は石炭火力をゼロにしない? |

|

上の図でも示したように、パリ協定に基づいて、ドイツ、フランス、イタリア、イギリス、カナダなど主要先進国が全廃計画を策定する中で、日本は、将来にわたって石炭火力を「発電コストが低廉で、安定的に発電することができ、昼夜を問わず継続的に稼働できる電源」と位置付けて、10年後でも石炭火力で26%の電力を供給する計画を立てています。

なぜ二酸化炭素排出ゼロを目指さないのか。ゼロを目指さなければ、パリ協定の共通の目標に合わせて日本が中期目標として設定した「2030年度の温室効果ガスの排出を2013年度の水準から26%削減」を達成することができません。

日本政府は石炭を「資源として可採埋蔵量が多く、世界各国に分布している。このため石油、LNGなどのほかの化石燃料に比して供給安定性が高い。また、地政学的リスクが化石燃料中で最も低く、経済性にも優れている。しかし他の化石燃料に比べて燃焼過程における単位あたりの二酸化炭素排出量が大きく、環境面で制約がある。そこで、供給面、経済面での特性を重視し、環境的制約を技術的に克服しながら利用を進める」と位置付けています。

石炭は、石油などに比べて埋蔵地が分散し、政治的にも安定している地域が多いことから、多くを輸入に頼る日本にとっては依存リスクの低い燃料で、発電コストも低く、これからもベースロード電源として活用されると位置づけられているのです。

再生可能エネルギーにシフトすることで、石炭火力が担っていた需要を補えばよいと考えますが、電力不足や安定供給ができなくなることへの不安など経済への影響が懸念されるとして、日本の再生可能エネルギーの議論は進んでいません。再生可能エネルギーの拡大こそ、自給率の向上にも、安全保障にもつながるのですが。

これこそ政権交代の大きなトピックとなると思いますが、経済性を重視する自民党と、環境を重視して新しいビジネスを創り出す民主党で議論を戦わせるべきです。

そして欧米諸国が再生可能エネルギーを石炭火力の代替の大きな柱として位置付けているのに対して、日本では再生可能エネルギーの普及が進まない理由は何でしょうか。日本は、もう十分すぎるくらい再生可能エネルギーは活用できていて、限界が来ているのでしょうか。

|

|

日本の再生可能エネルギー普及を阻む課題 |

|

平成30年7月に公表された「第5次エネルギー基本計画」において政府は、再生可能エネルギーの「主力電源化」を目指すとしました。

再生可能エネルギーは「現時点では安定供給面、コスト面で様々な課題が存在するが、温室効果ガスを排出せず、国内で生産できることから、エネルギー安全保障にも寄与できる有望かつ多様で、長期を展望した環境負荷の低減を見据えつつ活用していく重要な低炭素の国産エネルギー源」と位置付けられています。

①普及拡大に向けた第一の課題は「発電コスト」にあります。世界の太陽光発電のコストは2017年上半期時点で0・1米ドル/kWhであるのに対して、2018年度の日本の太陽光発電のコストは18円/kWhと海外に比べるとまだ高い状態にあります。

太陽光発電を例にとりますと、海外と比較してコストが際立って高いのは、パネルや施工ではなく、それ以外のソフトコストと呼ばれる手続きに必要なコストが非常に高いままであることが指摘されています。ソフトコストの高さは、接続先の電力系統の情報や連携要件があらかじめ提供されていないため、最適設計ができない、つまり海外企業などが参入して競争できる環境にはない、ということが考えられます。

必要なのは、公正な競争入札によるコスト低減をもたらすための、電力系統の連携要件の公開や標準化といえます。

②第二の課題は、再生可能エネルギーの不安定性にあります。欧州のように電力網が海外と連携しているわけではなくさらに狭い地域ごとに独立して需要と供給のバランスを制御する仕組みになっているため、それぞれの総容量は小さく、変動する再生可能電力を受け入れられずに出力を抑制する事態が発生しています。

まず、電力網を海外と接続していくことを検討する必要があります。そして「網」の範囲をより広げて、総容量を大きくしていく不断の取り組みが不可欠です。さらに、出力が多い時の電力を蓄電池で貯留させておく技術のさらなる開発や、エネルギーを運ぶ手段としての「水素」を活用すべきです。

余剰の電力を燃料電池によって高効率で電力に変換できる水素に変換し、貯蔵輸送することにより、より大量の再生可能エネルギーを活用することができ、系統の安定にも貢献することになります。 ③第三の課題が送電網の受け入れ制約にあります。現在の日本の電力送電ネットワークは一定の周波数(東日本が50ヘルツ・西日本が60ヘルツ)で統一されていて、供給側の発電機と需要側のモーターが同じ回転数で送配電網につながっています。

このネットワーク自体が発電や需要の変動を自動的に調整する巨大な蓄電システムであり、電力の流通経路を提供するだけでなく、安定供給を維持する基盤となってきました。ポイントは「安く」「安定して」供給されることです。

大手電力会社が地域独占していた時代は、電力会社が政府の認可の元、どの発電所をいつ、どのように稼働させるかを決めていました。これは「安定して」供給するという点では優れている一方で、過大投資、高コスト体質が課題で「安く」供給できてはいませんでした。どの発電手段にしろ「これが一番安心です」といって政府の認可を取れば利益が確定できるので、一番安い発電手段を選ぶ必要がありませんでした。

日本も段階的に電力の自由化が進んでいますが、自由化で先行する欧米の電力市場を見れば、「最も安い」発電手段が択ばれるはずが、市場の機能が発揮されていない。理由は、既存電源が優先的に送電線を利用できる「先着優先ルール」が存在しているからです。この先着優先ルールが解消されなければ、計算上送電線の空き容量は少なくなり、新規参入者の接続を避けるほか、再生可能エネルギーの設備投資に及び腰にさせてしまう懸念があります。電力市場の公平、透明、そして効率的な送電ネットワークの構築が不可欠といえます。

|

|

最後に |

|

気象の極端化による災害の激甚化が進んでいて、その要因の一つとして人間の活動による温室効果ガスが影響しており、温室効果ガスの削減はすぐにでも取り組まなければならない課題だということが明らかになりました。

現政権は、いま目に見える経済性と安全保障に重心を置き、石炭火力を「ベースロード電源」と位置付け、世界の潮流とは逆行して、十年後も重要な役割を果たす電源と位置付けました。再生可能エネルギーの拡大目標は、コストの高さや出力の不安定さなどから欧米諸国に比べて極めて消極的なものになっています。

私たちは、気候の極端化や災害の激甚化などいずれ目に見える経済性と安全保障に重心を置き2030年までに石炭火力に頼らない電源構成を目指すべきです。そのためには、再生可能エネルギーの普及拡大をさらに加速させるために、コストの低減、出力の不安定性をカバーするための蓄電池や燃料電池などの技術開発、そして電力の徹底的な自由化を進めます。

これまで気候危機について議論を進めてきましたが、政策のオプションはすべて出そろっていることに気づきました。つまり、個別の政策についてさほど違いはなく、今、目に見える経済性と安全保障に重心を置くか、今見え始めている経済性と安全保障に重心を置くか。政権をお預かりしている政党の政治思想により重心のかかる政策が変わるということになります。

「気候変動」ではなく「気候危機」。自然を征服するのではなく自然に生かされ、自然に畏敬の念を持つ日本。パリ協定で先頭を走る国になることを目指さなければなりません。それが、日本の21世紀の大きな柱になると確信しています。

【了】 |

|

【参考文献】 坪木和久 「台風や大雨の現状と気候変動に伴う変化」 大島賢一 「日本のエネルギー政策における原子力と石炭火力」 山家公雄 「再エネ導入の大きなハードル 公平、透明、効率的な送電網を」 大和田野芳郎 「再生可能エネルギー自段階の導入に向けて、現状と課題」 永井善一 「再生可能エネルギーの現状と課題」 |